We all live in a yellow submarine.. okay, nicht ganz. Wir leben in weißen Pods, die sich in einem alten Lagerhaus aneinander reihen. Eine Tür links, eine Tür rechts. Einer bekommt die obere Hälfte des Pods, einer die untere. Ein kleiner Eingangsbereich hinter der Tür, um das Gepäck unterzubringen, die Klamotten aufzuhängen und sich anzuziehen. Dann geht es entweder nach oben oder unten, Platz für eine Matratze. Man hat einen Meter Höhe, denn unter oder über einem schläft jemand anders. So ungefähr, wie bei unserem Dachzelt, welches wir uns vor einiger Zeit gekauft haben. Dies ist aber Zelten in der Halle, nicht draussen. Das Licht kommt von abgedeckten LEDs an der Decke, die sanft ihre Farbe ändern. Wenn das Licht aus ist und es Morgen wird, hat man keine Ahnung, wie spät es ist. Kein natürliches Licht stört hier beim Schlaf. Im Pod hängen Morgenmäntel. Wenn alle darin zum Bad gehen, habe ich das Gefühl, einer Sekte anzugehören, in der alle Mönche das Gleiche tragen.

Das ist der City Hub von Kopenhagen. Draussen eine belebte Straße. Belebt von vielen vielen Kneipen, in oder vor denen Dänen dem gemeinsamen Biertrinken nachgehen. Zum Essen gibt es auch genug, vom Kebabimbiss über den Inder bis zum vietnambeeinflussten Fusion-Restaurant der gehobenen Preisklasse. Fahrräder sausen auf dem autospurbreiten abgetrennten Radweg vorbei, einfache Alltagsräder, Lasträder, Kinder im Anhänger, zumeist allein muskelkraftbetrieben, von Frau und Mann aller Altersklassen.

Wir frühstücken in einer Bäckerei, die neben allerlei Gebackenem auch Kaffee anbietet, der aus einer echten Espressomaschine kommt, die von einer echten Barrista bedient wird. Der Pappbecher ist ein Wermutstropfen. Sonst wäre es perfekt gewesen. Aber auch so: neun von zehn Punkten.

Meine Frau hat das Lousiana Museum für Zeitgenössische Kunst ausfindig gemacht. Ich lasse mich willig entführen. Die Fahrt mit einem Vorortzug nach Helsingor führt hinaus in den Norden, durch grüne Laubwäldchen mit gelegentlichem Blick aufs blaue Meer. Das Wetter ist gnädig, der Himmel ebenfalls blau. Im Zug wird vorallem deutsch geredet. Viele verlassen den Zug und machen sich auf den Weg durch ein kleines Örtchen. Im Museum angekommen, mache ich mich nach dem Zahlen auf dem Weg nach draußen. Mit Blick zum Meer steht da eine Skulptur, die ich als Kulturbanause mit “Sieht aus wie Henry Moore” begrüße. Es ist Henry Moore, der Kandidat bekommt 100 Punkte. Die Verbindung des Museums mit grüner Gartenlandschaft und Skulpturen finde ich gelungen.

Die Dauerausstellung zeigt zunächst Yves Klein. Ich muss an ein Gespräch mit einem Ausstellungsorganisator in Frankfurt denken, der über den Kontrast zwischen dem sozialistischen Realismus, der mich in meiner Jugend umgab, und abstrakter Kunst, die u.a. auch in der Altbundesrepublik beliebt war, sprach. Vielleicht kommt mein Unverständnis für monochrome Vierecke daher. Catherine Opie fotografierte Elizabeth Taylors Zuhause, kurz bevor die berühmte Schauspielerin starb. Für mich sag es wie ein riesiges Museum aus, an vielerlei Kapitel und Menschen aus ihrem nicht gerade erlebnisarmen Leben erinnernd. Dann war da noch Andy Warhol, Marylin Monroe und Campbell-Dosen.

Mir gefielen noch ein paar andere Werke, wie Pop von Sharah Hughes oder Der Daumen von Cesar Baldaccini. Letzterer vorallem als Fotoobjekt 🙂

Im Kellergeschoss war eine Ausstellung über Forensic Architecture zu sehen. Es zeigt in Videos, Tafeln und mehr, wie Menschenrechtler mit Hilfe moderner Forensik fragwürdige Ereignisse begutachten, um offizielle Berichte von Polizei und anderen unter die Lupe zu nehmen, um die Wahrheit zu finden.

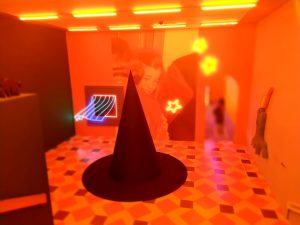

Bis ins nächste Jahr zeigt das Museum Werke von Alex da Corte. Pop Art knallbunt, mit Bezugspunkten zu Musikern wie Beyoncé oder Eminem, Filmen wie der Zauberer von Oz und mehr.

Es war definitiv genug, um uns zu unterhalten und Eindrücke zu erhaschen, die uns lange erhalten bleiben.

Wir wanderten durch Kopenhagen. Mir fiel irgendwann auf, daß ich – im Gegensatz zu Frankfurt und Melbourne – keine Obdachlosen sah. Wie ich recherchierte, gibt es tatsächlich weniger als in Deutschland – mehr als 2,5 mal so viele, auf die Einwohnerzahl aufgerechnet, gibt es dort – und in Australien – 4 mal so viele. Die meisten dänischen Obdachlosen haben mentale Probleme oder sind drogen- oder alkoholsüchtig. In Australien lebt allein ein Viertel auf der Straße, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.

Am Abend versuchen wir uns in einem “Cafe”, welches eigentlich auch eine Kneipe ist, nur dass man auch einige Gerichte und offene Sandwiches, garnierte Brotstullen bekommen kann. Ein Bier ein Bestellfehler: Ich bekomme ein belgisches mit Glykosesyrup. Es gibt Gründe für das deutsche Reinheitsgebot. Bier und Gericht mag nicht unbedingt meine erste Wahl sein, die Umgebung, viele junge und alte Menschen in Gesprächen vertieft, gleicht das aus.

Ein schöner Tag!